Lui correva tutto di fretta, completamente fradicio.

La pioggia l’aveva sorpreso poco prima del suo arrivo all’appartamento, e l’aveva sbranato vivo, insinuandosi nei suoi vestiti, nella sua pelle, nei suoi pensieri. Si fermò un attimo a riprendere fiato affianco a un pino, che spuntava da un piccolo riquadro di terra in mezzo al cemento. La cosa gli sembrò strana, in qualche modo. Al mondo non esisteva nulla che non fosse bagnato. Controllò il nome della via, e riprese a correre.

Lei aspettava con calma euforica. Aveva passato il pomeriggio in casa, a ballare e cantare sola, senza nessuna musica se non quella nella sua testa. Dalla finestra aveva visto il temporale scatenarsi, e questo l’aveva stranamente eccitata. Pochi minuti dopo sentì suonare il campanello. Andò ad aprire.

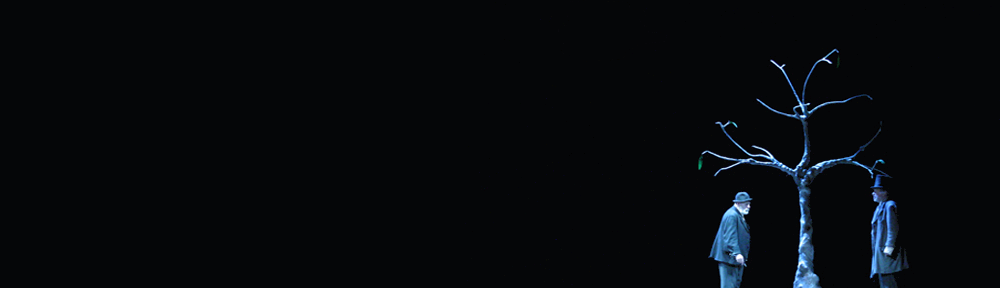

Lui era sull’uscio, appoggiato allo stipite, con un’espressione buffa e una piccola pozza d’acqua stanca che si spargeva ai suoi piedi. Senza nessun motivo coerente, Lei pensò che sembrava appena uscito da un film di Woody Allen. Pensò che era bello. Sorrise. Lui parlò.

“Ehi. Ciao.”

“Ciao.”

“Fuori c’è tutto l’antico testamento. Almeno casa tua è facile da trovare.”

“Se sai dov’è, sì. Vuoi entrare, o ti piace qui fuori?”

“Hai un bel sorriso.”

Si baciarono sulla porta, con foga, inalandosi a vicenda. Tutti gli orologi di tutte le stanze di tutte le case trattennero il respiro, per poi sbuffare silenziosamente e correre veloci, a rimettersi in pari con la campana del paese che batteva le novedisera.

Poco dopo erano nel salotto. Lui si era tolto scarpe giacca e camicia, e ciondolava guardandosi attorno. Lei tornò dal bagno con un asciugamano, e cominciò a strofinargli i capelli.

“Mi fa piacere che sei venuto. Non pensavo ti avrei rivisto più, dopo l’altra sera. Ma oggi è una giornata speciale..e mi andava di passarla con te.”

“Anch’io non contavo di rivederti, eppure ti ho pensato di continuo. L’unico dettaglio, ehm, è che non mi ricordo il tuo nome.”

“Non importa. I nomi sono per le storie. Nella pioggia non si sentono.”

“Oggi è una giornata speciale davvero, è san Patrizio. Ti ho portato tre regali.”

“Tre è un bel numero. Quali sono?”

“Il primo è una custodia rovinata, piena di un po’ di tutto. Non un granchè, è roba di seconda mano, ma almeno non hai confezioni da scartare. Stanotte puoi rovistarmi dentro, e prendere quello che ti piace.”

“mmm.”

“Il secondo è questo momento, e tutto quello che contiene. Non c’è ieri, non esiste domani. Tutta la storia dell’universo viene raccontata adesso, sottovoce. Puoi ascoltarla, se vuoi.”

La baciò di nuovo, questa volta lentamente. Lei sentì un calore distratto risalirle i fianchi, tremare le spalle, accarezzare le tempie.

“E l’ultimo regalo, improbabile Re magio?”

“Oh, giusto.”

Lui assunse un’espressione scherzosamente imbarazzata.

“Beh qui non conoscevo i tuoi gusti, e ho preso un po’ quello che mi è capitato. Spero sia della misura giusta.”

Le poggiò le mani sulle spalle, premendo delicatamente e facendola sedere sul divano. Poi si slacciò la cintura.

Lei sorrise, mordicchiandosi le labbra.

“Oh…che bel pensiero. Credo mi entrerà bene.”

Kire